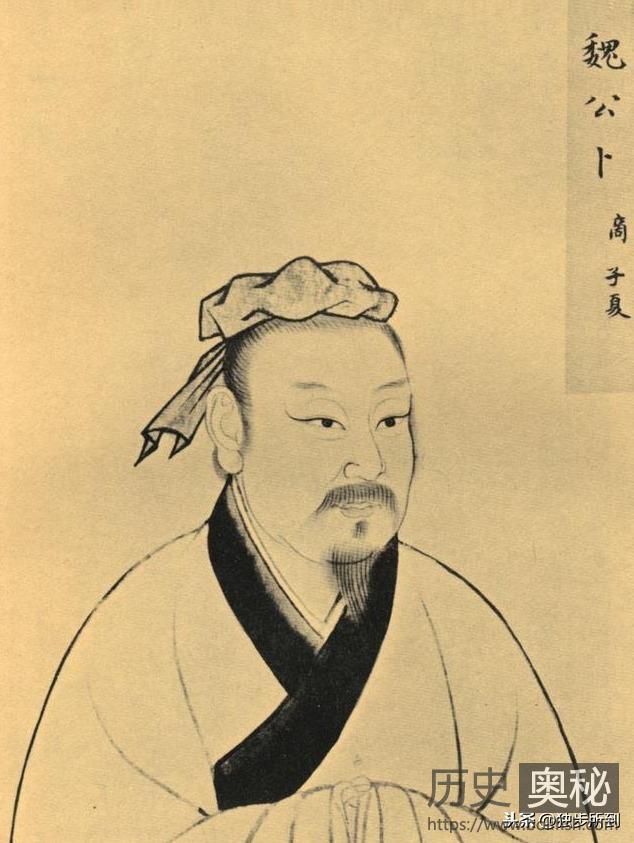

《史记·仲尼弟子列传》载:“卜商,字子夏,少孔子四十四岁。”在孔门弟子中,与子游并列为“文学”科。

子夏在孔门弟子中的地位相对比较高,后世治“五经”的人,往往称他们的学说得之于子夏的传授。相传《毛诗序》即为子夏所作,《春秋》之公羊、谷梁二家,也为子夏所传,据说他还著有《易传》。这些说法虽未必可信,但也反映了后人对他的推崇。

《孔子家语·弟子行》说:“学之深,送迎必敬,上交下接若截焉,是卜商之行也。”朱熹《论语集注》:“自曾子以下,笃实无若子夏。”盖子夏谨信勤笃,学术根柢比较扎实深厚,自成学派。《史记·仲尼弟子列传》说“孔子既没,子夏居西河教授,为魏文侯师”,可见当时确有影响。

《论语》中有关子夏的言行记载比较多,有20章。除了孔子晚年回忆从他于陈蔡的十位弟子名单,后世所谓的“十哲”之外,其余19章,或记其问学,夫子教诲;或载其言语,自己明志;或述他人评说,彰其个性;或录同门问答,显其智慧。性情所致,足见其人。

子夏的为人,初入孔门,大概胸襟稍嫌偏狭,眼光不够远大。子贡曾把他和子张比较,征询孔子意见。

子贡问:“师与商也孰贤?”子曰:“师也过,商也不及。”曰:“然则师愈与?”子曰:“过犹不及。”(《先进》)

孔子以为“师(子张)也过,商也不及”,所以教导子夏,“女为君子儒,无为小人儒。”(《雍也》)不过,子夏天资聪颖,悟性比较高。经过培养之后,人生修养变化比较大,学问也很杰出,终成为孔门颇有社会影响的人物。

孔子教人,各因其材,必使其心有所悟,力所能及,从而行之,德有所进。《论语》记子夏问学有三章,分别是问孝、问政、问诗。

子夏问孝。子曰:“色难。有事弟子服其劳,有酒食先生馔,曾是以为孝乎?”(《为政》)

子夏为莒父宰,问政。子曰:“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”(《子路》)

子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮’,何谓也?”子曰:“绘事后素。”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也,始可与言诗已矣!”(《八佾》)

子夏问孝,孔子告之以“色难”。盖子夏侍亲,不惮服劳奉养,而或少温润之色。孔子教导他不仅要奉养服劳,还要有愉色婉容。

子夏问政,孔子戒之以“无欲速,无见小利”。盖子夏为政,病在急功近利,谋划不能久远。孔子提醒他脚踏实地,少安毋躁,高瞻远瞩,取大弃小。也许正是因为有了这些教诲,使得子夏拓宽了胸襟,提高了人生高度,成就了他的未来。

后来子夏也曾说:“虽小道,必有可观者焉。致远恐泥,是以君子不为也。”(《子张》)一方面说明孔子知人善教,训诲有术,另一方面也反映子夏可塑性强,学能致用。

子夏进入孔门之后,之所以能够改变人生高度,一是因为他的天资悟性,二是因为他的学习方法,他的治学,常联系社会生活实际。

子夏问诗,孔子喻之“绘事后素”,天生美质,然后“淡妆浓抹总相宜”。子夏触类旁通,从孔子的答语中,悟到“礼”的人生和社会意义,质仁而有礼,锦上添花,追求更好,实现完美。因论诗而及礼,因文学而悟人生,不仅得诗之旨,而且深得为学之要。文学原本就是人生。礼之于人生,乃美善的外在表现,其质则是仁、孝、忠、信等。子夏这一感悟,启发了孔子,深得孔子赞赏。

孔门弟子中,能就《诗经》这样和孔子对话的人,只有子贡堪称其匹。子夏的聪颖和识见,确乎是出类拔萃。《论语·颜渊》篇记载:

樊迟问仁。子曰:“爱人。”问知。子曰:“知人。”樊迟未达。子曰:“举直错诸枉,能使枉者直。”樊迟退,见子夏,曰:“乡也,吾见于夫子而问知,子曰‘举直错诸枉,能使枉者直’,何谓也?”子夏曰:“富哉言乎!舜有天下,选于众,举皋陶,不仁者远矣。汤有天下,选于众,举伊尹,不仁者远矣。”

樊迟未明孔子之意,只好求助于子夏。子夏即刻作答,举证以明孔子之言,表现出超群的领悟能力。正因为如此,子夏赢得了同门的尊敬,树立了自己在孔门弟子中的地位。

《论语》中的子夏

《论语》中的子夏

司马牛忧曰:“人皆有兄弟,我独亡。”子夏曰:“商闻之矣,‘死生有命,富贵在天。君子敬而无失,与人恭而有礼,四海之内皆兄弟也。’君子何患乎无兄弟也!”(《颜渊》)

司马牛有兄向魋(宋桓公之后,又称桓魋)、巢。据《左传》记载,桓魋诸兄弟为乱而败。钱穆说:“牛之诸兄弟,全是戾气,惟牛凄然孤立,流离无归,忧可知矣。”司马牛心有隐忧而诉诸子夏,子夏予以深切的慰藉。可见孔门弟子,不仅学术上的迷惑寻求子夏帮助,内心的忧虑也愿向子夏诉说,子夏成了孔门弟子所信赖的人。

子夏在孔门弟子中,学问是很有名的。《史记·孔子世家》讲到孔子作《春秋》时说,“笔则笔,削则削,子夏之徒不能赞一辞”,特别提到子夏。子夏的学问,得益于他的好学深思。

子夏主张“博学而笃志,切问而近思”(《子张》),广泛地学习文化知识,专心致志,请教切己的问题,思考切身的实际。他说:“日知其所亡,月无忘其所能,可谓好学也已矣。”(《子张》)日积月累,以成其学。他认为,“百工居肆以成其事,君子学以致其道。”(《子张》)

子夏之学,不仅包括文化典籍的研究,也包括道德人格的修养。

子夏曰:“贤贤易色;事父母能竭其力;事君能致其身;与朋友交言而有信,虽曰未学,吾必谓之学也。”(《学而》)

尊贤,孝亲,事君,交友,都在所学范围之内。学,就是学本领,学做人的本领,学生活的本领,为未来的人生奠定坚实的基础。子夏的人格目标也是“君子”,但其“君子”的标准似与孔子有所不同。孔子的“君子”近乎完人,子夏则略有修正。

子夏曰:“大德不逾闲,小德出入可也。”(《子张》)

子夏曰:“小人之过也必文。”(《子张》)

子夏曰:“君子有三变:望之俨然,即之也温,听其言也厉。”(《子张》)

看上去庄重严肃,接近他却温和可亲,听他说话又非常严厉;大德不亏,小德可以有点出入,只要不文过饰非,即无大碍,不失为“君子”。

子夏不像子张那样急于求官,他更注重自己的人格修养。他说:“仕而优则学,学而优则仕。”(《子张》)做官与治学并行不悖。

子夏的修养方法比较注重外在的礼仪形式,关注细节,与曾参主张内修“慎独”不同,与子游关注礼仪精神有别。或可说,曾参求诸内,子夏修诸外;子游求其神似,子夏讲究貌合。孔子诸弟子之间在继承孔子学说的时候产生了一些分歧。

子游曰:“子夏之门人小子,当洒扫应对进退则可矣。抑末也。本之则无,如之何?”子夏闻之,曰:“噫!言游过矣!君子之道,孰先传焉?孰后倦焉?譬诸草木,区以别矣。君子之道,焉可诬也。有始有卒者,其惟圣人乎?”(《子张》)

子游、子夏各“有圣人之一体”,仁者见仁,智者见智,故其说不一。《论语·子张》篇载:

子夏之门人问交于子张。子张曰:“子夏云何?”对曰:“子夏曰:‘可者与之,其不可者拒之。’”子张曰:“异乎吾所闻。君子尊贤而容众,嘉善而矜不能。我之大贤与,于人何所不容?我之不贤与,人将拒我,如之何其拒人也?”

子夏主张审慎择友,“可者与之,其不可者拒之”;子张认为,人皆有所长,是皆可以为友。子夏着眼于修身,近朱者赤,近墨者黑,故有“与”“拒”之择;子张着眼于“容众”,君子“和而不同”,“群而不党”,故无“拒人”之理。

子游、子夏、子张,都是孔子晚年的高足,孟轲以为“皆有圣人之一体”,若论对后世的影响和在孔门的地位,似乎子夏略胜。若与曾参相比,子夏则又有逊色。

《礼记·檀弓》载:“子夏丧其子而丧其明。曾子吊之,曰:‘吾闻之也,朋友丧明则哭之。’曾子哭,子夏亦哭,曰:‘天乎!予之无罪也。’曾子怒,曰:‘商!女何无罪也?吾与女事夫子于洙、泗之间,退而老于西河之上。使西河之民疑(拟)女于夫子,尔罪一也。丧尔亲,使民未有闻焉,尔罪二也。丧尔子,丧尔明,尔罪三也。而曰……女何无罪与!’子夏投其杖而拜,曰:‘吾过矣,吾过矣!吾离群而索居,亦已久矣!’”曾参怒数子夏之罪而无忌,子夏服其言,盖曾参的地位已居子夏之上。“西河之民疑女于夫子”,可见子夏声闻之隆盛,当时,曾参之外,孔门其他弟子恐不及矣。

子夏

子夏