说一说蜀汉政权“国不置史”的问题。

此说见于《三国志·蜀书·后主传》末尾的评语。陈寿说,诸葛亮治蜀有方,但也有做得不到位的地方。他举了两个例子,一个是刘备章武三年去世,刘禅即位,当年就改元建兴,这不符合“逾年改元”的礼数。另一个例子就是:

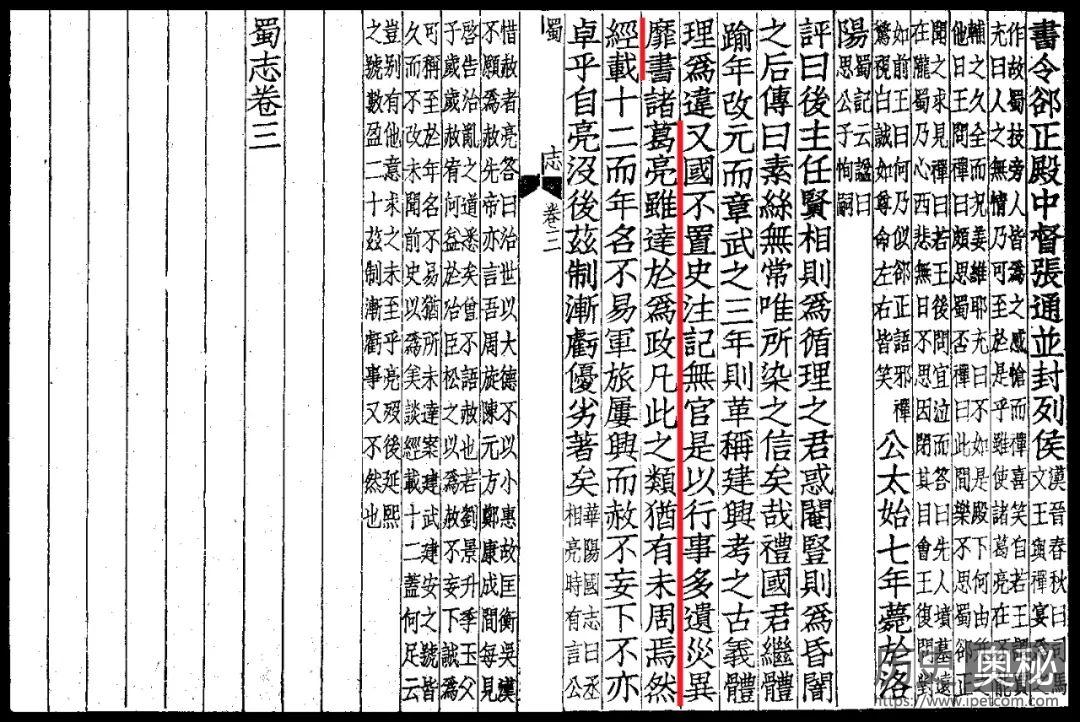

“国不置史,注记无官,是以行事多遗,灾异靡书。”这句话的后半段容易理解,意思是蜀汉政权历史人物的许多行为事迹都遗失了,与蜀汉政权有关的许多灾异天象也没有记录下来。需要揣摩的是前半句“国不置史,注记无官”。

蜀汉政权“国不置史”,到底是为什么?

蜀汉政权“国不置史”,到底是为什么?

这八个字,究竟是在说蜀汉政权没有设置史官?还是在说蜀汉政权没有修史、没有留下档案材料?答案恐怕是后者。理由很简单。《后主传》的正文里,陈寿便写有一句“景耀元年,姜维还成都。史官言景星见,于是大赦改年”,可见蜀汉政权是设有史官的。此外,《晋书》中说,陈寿做过蜀汉政权的“观阁令史”,《华阳国志》也说,陈寿做过蜀汉政权的“东观秘书郎”,这两个官职都可以视为史官(东汉曾将典籍档案汇聚于东观,选派学者著成史书《东观汉记》)。既然陈寿明确提到了蜀汉有史官,他自己也做过史官,“国不置史,注记无官”八字,便只能解释为“蜀汉政权没有修史”,而非蜀汉政权无史官。同时代的魏国,曹丕曾命卫觊、缪袭等撰修史书,历时多年最后在王沈等人手上编成《魏书》四十四卷。同时代的吴国,孙权也曾命丁孚、项峻等撰修史书,历时多年后在韦昭等人手上编成《吴书》五十五卷。这两部官修史书,皆是陈寿撰写《三国志·魏书》与《三国志·吴书》的核心材料。陈寿遗憾蜀汉政权“国不置史”,导致他在编写《三国志·蜀书》时,面临严重的资料匮乏问题;导致蜀汉政权的开国文武功臣事迹简略,《三国志·蜀书》的文字体量也远小于《三国志·魏书》与《三国志·吴书》。如此种种,皆是以魏、吴两国有官方组织的修史活动为对比。“注记无官”也有所指。注记又名著记。《汉书·艺文志》里提到,西汉共有“著记百九十卷”。东汉明帝时,曾命马严、班固、杜抚、贾逵等人修撰《建武注记》,建武是光武帝的年号,可知这部注记所载乃是光武帝刘秀时代的历史。东汉安帝时,刘毅又上奏说,汉代的制度是“世有注记”,每一代皇帝都有自己的注记。需要注意的是,汉代还有一种史料叫做起居注,主要记录皇帝的言行,相当于一种档案。“注记”与之不同,它是一种经过史官整理的材料,一般认为它是“编年纪事而且详于灾异”。两汉政治重视天人感应,常将灾异与施政联系在一起。其中,又以东汉尤为盛行,因光武帝本人便是以谶纬起家。所以,当时的“注记”除了记载史实,也承担起了将这种联系记录下来的职责。如此,我们再去看“国不置史,注记无官,是以行事多遗,灾异靡书”这句话,便能发现陈寿的话说得很严谨,对应也很工整。简言之就是:因为“国不置史”,所以“行事多遗”。因为“注记无官”,所以“灾异靡书”。附带一提:有些历史学者将“国不置史,注记无官”八字理解成“蜀汉政权没有设置史官”,然后依据《后主传》里明明出现了“史官”字样等材料,来责备陈寿,说他是在污蔑诸葛亮。这类看法,不过是对陈寿原意的一种误读。其实,与陈寿同时代的魏晋之人如夏侯湛、张华等,对陈寿的史品是赞誉有加的。给《三国志》做注的裴松之(南朝宋人),虽经常不同意陈寿的意见,也没有对“国不置史,注记无官”这句话提出异议。毕竟,他们了解魏、吴两国的“置史”情况,也了解“注记”是一种怎样的常规而重要的史料。他们知道蜀汉政权确实没有这些东西。正如民国史家缪钺所言:“蜀汉有没有官修史书,这是一件重要的事情,当时许多人都是知道的,陈寿不至于为此事说假话以‘厚污诸葛’。”剩下的问题是:为什么诸葛亮治下的蜀汉政权既“不置史”,也不组织史官编写“注记”?

蜀汉政权“国不置史”,到底是为什么?

蜀汉政权“国不置史”,到底是为什么?

陈寿在《三国志》里没有提供任何解释,答案当然也见仁见智。笔者以为,原因可能是多方面的。比如,修史往往与不同政治派别在现实中的政治地位紧密相关。魏国启动修史是在曹丕时代,孙吴启动修史是在孙权晚年,集团内部派别的位置皆已大体固定——即便如此,两国后续的政治变动仍然影响到了修史工作。反观蜀汉政权,在刘备去世时仍是一个四分五裂的状态,荆州空降势力、益州本土势力和由三辅流亡者组成的东州势力之间,仍矛盾重重。诸葛亮与李严之间的冲突,便是这类矛盾的一次大爆发。在这种情况下启动修史,无异于主动激化矛盾。此外,诸葛亮以丞相身份执掌国政,也是修史的一重障碍。曹魏启动修《魏书》,是曹丕想要贯彻意志,孙吴启动修《吴书》,是孙权想要贯彻意志。蜀汉启动修史,究竟该贯彻诸葛亮的意志,还是贯彻刘禅的意志,会成为一个问题。《出师表》里,北伐前的诸葛亮谆谆告诫刘禅“宫中府中俱为一体”,要刘禅重用自己列名的官员,遇到政务要与他们商量,乃至直接交给他们去做,其实便是为了防范皇宫(刘禅)与丞相府(诸葛亮)之间发生权力斗争。启动修史,难免也会出现这方面的问题。此外,笔者还认为,蜀汉不组织史官编写“注记”,可能与诸葛亮本人的施政理念也有关系。陈寿所编《诸葛亮集》中,载有刘备临终前给后主刘禅的遗诏。除了要刘禅多读《商君书》外,遗诏还提到:“闻丞相为写申、韩、管子、六韬一通已毕,未送,道亡,可自更求闻达。”可知刘备与诸葛亮皆是法家信徒。诸葛亮作为帝师,试图传授给刘禅的治国之术,乃是先秦法家申不害、韩非子一脉的“刑名法术”之学,具体而言就是轻仁政重权术、轻道义重管控的那一套(今人只要略读《韩非子》,便不难感受到这一点)。以申韩之术传授刘禅的诸葛亮,自己治理蜀汉时使用的自然也是申韩之术。《三国志》正文及裴注,也提供了一些这方面的材料。如裴注引王隐《蜀记》称:“亮刑法峻急,刻剥百姓,自君子小人咸怀怨叹。”刑法峻急与刻剥百姓,正是申韩之术的典型特征——王夫之在《读通鉴论》里总结过申韩之术的特征,他说:“黄老之流为申韩,机诈兴而末流极于残忍,故君子重恶之也。”由严刑峻法构成的法律体系“蜀科”,也是申韩之术的产物。参与制定“蜀科”的法正,曾建议诸葛亮对蜀地百姓“缓刑弛禁”,理由是刘备集团刚刚反客为主,以武力占据此地,应对本土百姓施以恩惠,来获得他们的支持。诸葛亮的回复却是:刘焉刘璋父子统治益州多年,长期以来“德政不举,威刑不肃”,没有搞过严刑峻法,对益州人来说相当于有着“累世之恩”。所谓“宠之以位,位极则贱,顺之以恩,恩竭则慢”,有刘璋父子的宽仁在前,再拿官职、爵位与财富来赏赐益州人,显不出什么区别,是没有意义的。所以正确的做法应该是:“吾今威之以法,法行则知恩,限之以爵,爵加则知荣;荣恩并济,上下有节。为治之要,於斯而著。”意思是:如今我拿严刑峻法来威吓他们,他们被严刑峻法修理过之后才会知道什么是“恩典”;如今我严格限制爵位的赏赐,他们费尽力气获得爵位后才会明白什么是“荣耀”。这样搞下来,蜀汉政权才能做到人人听话,秩序井然。显而易见,这正是一种典型的申韩之术。

蜀汉政权“国不置史”,到底是为什么?

蜀汉政权“国不置史”,到底是为什么?

类似的记载,也见于《华阳国志》,内中说,“丞相亮时,有言公惜赦者”,有人当面批评诸葛亮严刑峻法搞得太狠,极少赦免百姓。诸葛亮的回复是:先帝在世时就反对赦免百姓,自己也一样,“若刘景升、季玉父子,岁岁赦宥,何益于治!”像刘表、刘璋这样的人,年年发布命令赦免百姓,其实是坏榜样。此外,陈寿在《诸葛亮传》中,也记载了诸葛亮刑峻惜赦这个事实。这些申韩之术会造成两项结果。一项是蜀汉政权可以得到更多的人力与物力去参与战争。另一项是蜀汉民众的生存状况会急速恶化。《三国志·蜀书·吕乂传》中,便有这方面的记载。内中称,诸葛亮连年出兵,“调发诸郡,多不相救”,地方郡县的兵役劳役征发速度,赶不上前线人力的消耗速度,补救不过来。时任巴西太守的吕乂有一项特别突出的政绩,就是征发了五千名男丁送给前线的诸葛亮,居然没人逃跑,“慰喻检制,无逃窜者”——慰喻是安抚劝慰的意思,检制是约束控制的意思。可惜,史料没记载吕乂到底是怎么控制这些男丁不跑的。因为有这种控制百姓的本事,吕乂得到了诸葛亮的重用,改任“汉中太守,兼领督农,供继军粮”,成了极受倚重的后勤官。《吕乂传》还记载,“亮卒之后,士伍亡命”,诸葛亮死后,军中发生了大规模的士兵逃亡风潮(朱绍侯称士伍指无官爵的成年男丁)。于是,吕乂在蜀郡太守任上,再次发挥自己控制百姓的本事,“数年之中,漏脱自出者万余口”,短短数年间,便挖出上万逃亡人口——考虑到蜀汉灭亡时在籍口数只有90余万,一郡之地挖出万余逃亡人口,已是一个相当可怕的数字,说明当时的蜀汉百姓有很强烈的逃离编户齐民的欲望。后主刘禅景耀年间,吴国使者薛珝来到成都求马。回国后,吴国皇帝孙休问薛珝蜀汉情况如何。薛的回答是:“主暗而不知其过,臣下容身以求免罪,入其朝不闻正言,经其野民皆菜色。”数年后蜀国灭亡,曹魏派来的巴郡太守王濬发现,蜀吴交界处的巴郡,已只剩下区区数千户百姓,这些百姓“生男多不养”,已苦到不愿养育亲生之子的地步。如前文所言,“注记”是一种编年体史料,灾异是其中的一项重点记载内容,记载灾异的目的是以天人感应之说来检讨施政。这是汉代的“方士化儒生”信奉的监督之道。对于信奉申韩之术、只搞“法里”不搞“儒表”的诸葛亮来说,这种监督无疑是不受欢迎的——尤其是在蜀汉百姓的生存境况相当不好的情况下。蜀汉“注记无官”,很可能与此有关。

诸葛亮

诸葛亮