“清晨晴朗,略感凉爽,令人快活;河面上,田野上,飘浮着朦胧的薄雾……不一会儿,明媚的阳光驱散晨雾,照耀远近乡野,大地多么让人陶醉!”

第二营一位士兵在回忆录中描绘的这一幕田园牧歌的景象,代表了公元1860年9月21日这天早晨,英法联军从总指挥孟托班将军、将军的秘书兼翻译埃里松、谢内维埃尔参谋直到随军教士吉拉尔在内所有人的心情:轻松、快活,对前途充满憧憬。数天前的张家湾之战,他们取得了胜利,然后“掘地掀顶,翻箱倒柜”,抢到了不少的金银珠宝,一个小小的村落尚有如此丰硕的斩获,再往前,那座举世无双的精美皇城里会有多少奇珍异宝,简直是想想都令人兴奋无比的事情!

多年以后,法国随军记者夏尔·德米特勒西回忆起那个早晨,依然笔触激动:“号角和战鼓吹响了起身号,全军向前推进!”

八里桥之战清军遭遇惨败,却为何赢得了对手的尊重?

八里桥之战清军遭遇惨败,却为何赢得了对手的尊重?

直到他们看到那座在晨风中显得异常精美和坚固的石桥。

僧格林沁的两个致命错误

八里桥,始建于明正统十一年八月,正统十三年十二月建成,明英宗赐名永通桥,建筑这座桥的原因是“通州城西八里河,京都诸水汇流而东。河虽不广,每夏秋之交雨水泛滥,常架木为桥,比舟为梁,数易辄坏”,是以修建之。

八里桥是一座三孔石拱桥,据著名建筑学家孔庆普测算:桥长60.2米(从北地伏端到南地伏端的水平距离),宽16.2米。中孔高而两边孔较低,便于泄洪和分流的需要,侧墙为平面,向上稍有内顶,四角有八字翼墙,桥下四角有雁翅泊岸,上面各有镇水兽一只。“栏板原为青石实心板,望柱原为青石方柱,柱头除四根角柱为平顶外,各有石狮一只……端柱外各有一石雕座兽,兽体与端柱为一整块石料雕成。”战后,尽管这座桥上遍布着弹孔,但英法使团的随团医生芮尼依然对它的“外形美观”赞叹不已。

从建筑工艺的角度讲,八里桥亦有极富创造性之处。由于它位于通惠河的下游,河床土质为沙黏土,而桥属厚墩、原拱和重力式桥台结构,所以在建设桥基时采取了在较大的杉木桩上疏铺双层杉原木,构成木架,速成插架法,其上再铺砌单层大条石形成整底板,这样既坚固又抗压,迄今在古代石桥中仅发现这一座采用了此种方法。

八里桥建成后,不仅是陆路交通要冲,而且在漕运史上具有非比寻常的意义。据史料记载,清代,从南方来的漕运船都是有高桅杆的大型帆船,所以后人认为八里桥的中孔之所以高达8.5米,宽6.7米,是为了便于漕运船的通行,甚至留下了“八里桥,不落桅”的民谚。其实这是一种误解,因为通惠河水较浅,漕运船不能进入通惠河,南来漕运船上的货物必须在北运河北端(通县)东面搬到小型船上来,再转运进入通惠河,所以通过八里桥的小型船本身就没有桅杆,但这也从另一个角度说明八里桥在漕运史上的重要地位:它是整个漕运的“终点线”——也是进入北京城的最后一道“关卡”。

这一点,159年前参与八里桥会战的英法联军和清军统帅部,都有非常清醒的认识。

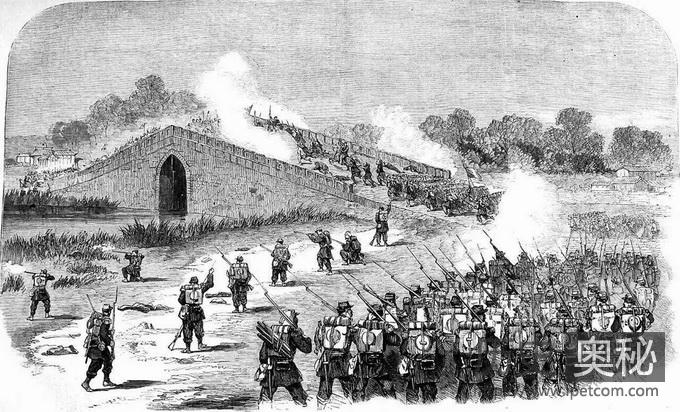

战前,清军统帅僧格林沁制订的作战部署是,开战后,先由僧格林沁指挥马队全面出击,向联军的左翼到右翼的宽大正面实施反冲锋,待联军被冲乱阵型后,隐藏于树林与战壕中的部队伺机冲出杀敌,作战时兵分三路,由定福庄移驻八里桥一带的胜保部迎击南路联军,瑞麟部迎战东路联军,而僧格林沁率领主力迎战最强大的、也是主攻八里桥的西路联军。清军参战总兵力达三万人,其中马队有一万人。

相较之下,联军的参战兵力要少得多,共计五千人,但装备精良,除了前膛燧发枪和滑膛炮外,还有少部配备了最新式的线膛火炮和线膛步枪,而清军除了极少数的旧式滑膛枪外,使用最多的武器还是大刀长矛。更加致命的是,僧格林沁的战前部署犯了两个大错:首先联军实施主攻的是南路由科林诺将军率领的法军第二旅,而迎敌的恰恰是清军三部中最弱的胜保部;其次在阵型上,英法联军采用的是三排阵列的战列步兵线,“前层踞地,中层微俯,后层屹立,前层先行开枪,中层继之,后层又继之”。尽管清廷此前告诫僧格林沁,面对这样的阵型,再按传统的方式,上来就用马队冲杀,“马匹一经受伤,必然惊溃”,导致最终不是乱了敌人,而是乱了自己,但可惜,僧格林沁并没有听进去。

炮火枪弹打不倒的军队

上午七时,八里桥会战正式打响!

最初遭遇清军的,正是科林诺将军率领的法军第二旅先头部队,包括一连工兵、一连炮兵、两连猎兵和两个骑兵炮兵排,冉曼将军率部跟在后面,其中包括猎兵营的剩余部分、火箭兵、炮兵连和101线列步兵团。发现清军后,科林诺赶紧命令部队停住,组成方阵,架设大炮,准备迎战。而清军的军纪严明,给埃里松留下了深刻的印象,黑压压的一万骑兵,在行进过程中毫无声息,沉着而坚定,“一切动向,全由上下左右晃动的旗子示意,好比海上的信号!”

僧格林沁下令,马队向敌军的宽广阵地全线冲杀。

骑兵们挥舞长矛,手持弓箭,喊声震天,企图冲乱和割裂联军的战斗队形,尽管遭遇猛烈的火力攻击,他们还是前赴后继,“骑兵的人数每时每刻都在不断地增加,很快我们整个战线都遭到迂回和包抄,一时我们都认为已经被密云一般的骑兵团团围住了,他们的人数真是多得吓人!”早晨还在被号角和战鼓激励得斗志昂扬的德米特勒西,此时此刻却感到了恐惧,“大炮发射出去的许多炮弹在敌人骑兵中引起了混乱,迫使他们后退,然而敌人很快又卷土重来,并且发出野蛮的呼喊声!”形势越来越严峻,危险迫在眉睫,科林诺的先头部队很快就顶不住了,下令撤退,但清军的战马奔腾而来,四处扬起大片尘土,仿佛要把联军踏个粉碎!多亏炮兵的猛烈轰击,才帮助科林诺解围,与后续部队会合。

这时,僧格林沁已经发现主攻八里桥的是南路敌军,而不是西路敌军,为了弥补战前的决策失误,他在胜保部与科林诺部激战的同时,指挥马队穿插于南路和西路之间,试图分割这两路敌人,其后以步队配合胜保部包围科林诺部,歼灭敌人主力。清军很快发现了联军部署中的一个薄弱环节,即科林诺部和英军萨顿旅之间存在着一个空隙,他们立刻汹涌而入,德拉格朗热中尉回忆道:“炮火枪弹像打不倒清军似的,他们死而复生,顽强战斗,甚至冲到我方大炮前三十来米。”清军的此种英勇,给科林诺部以巨大的压力,特别是射来的密箭造成了严重伤亡,最艰难的时刻,他们不得不靠拼刺刀来顶住清军的攻势。

“这样的英雄主义在中国军队里是经常可以看到的,而在欧洲则以讹传讹,竟认为中国军队是缺乏勇气的,此乃一大谬误。”吉拉尔教士回忆道,“八里桥之役,中国军队迎头痛击联军,法国和英国的炮兵压倒了他们的箭、矛、迟钝的刀和很不像样的炮,尽管他们呼喊前进,勇猛和反复地冲杀,还是遭到惨败……”

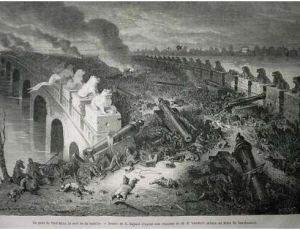

这时,清军排列在河岸上的大口径巨炮开始发射炮弹,但这些炮普遍陈旧,其中一门竟还是1674年在阿姆斯特丹铸造的,射击精度很差,大部分都没有打到联军的阵地上,反而被联军的贝茨曼上校指挥的十二号榴弹炮轰垮,清军摇起军旗,下令前线兵勇撤回八里桥,而联军的炮火也终于延伸到了八里桥上。

八里桥上最后屹立的人

几乎每一个参与八里桥之战的联军将士,在回忆录中都反复提到那位挥动黄色旗帜的清军旗手。

“大家可以看到有一大群身着黄衣的中国人聚集在桥上和桥的四周,为首的乃是一位骑在马上的长官,他勇敢地挺身而出,站在他的士兵的前面,他挥舞着黄旗,以示挑战!然而我们的十二号炮已经进入阵地,并把炮弹倾泻在桥上,这时,桥栏上的大理石被炸得粉碎,四散飞去,再加上炮弹的碎片,把桥栏上安放的石兽也给炸坏了,倒下去的人立刻由新的禁卫军所替补,而他们的那位长官则一手舞旗,一手执剑,始终站在最前面。”

围绕八里桥头的战斗进入白热化的状态,清军和联军均投入大量兵力进行殊死的搏杀,一开始对阵双方使用的还是弓箭和枪弹,后来就是大刀对刺刀的白刃战,谢内维埃尔参谋在上呈法国陆军部的远征报告中写道:“八里桥,一个古老文明的雄伟纪念碑,此时呈现一派特别的景象:穿戴华丽的兵勇摇着军旗,毫无掩体,以杀伤力很弱的火枪,还击我军大炮加步枪齐射的攻势。”吉拉尔教士则感慨道:“这些英勇但并不灵活的战士,顶住杀伤力很大的密集炮火,绝不后退一步,一直坚持了一个小时,最后宁肯全体战死,绝不放弃阵地。”

运河的两岸和桥上堆满了被惨烈的战斗遗留下的残缺不全的尸体。

就在这一刻,整个战场的目光都集中在了那位挺立桥头的旗手身上。

“他的身材极为高大,手执一面写有黑字的杏黄大旗,并且把这面旗帜不时指向所有的方向,此乃僧格林沁之旗,所有官长的眼睛都注视着它,因为它正在向全体中国军队下达着命令。”埃里松这样写道,“当全军精锐所保卫的那座桥上已经横尸遍地,他依然屹立在那里,始终独自一人,任凭子弹在他的身边嗖嗖穿过、炮弹在他四周隆隆轰鸣,他也岿然不动,他的那股勇气,令我们都感到无限地钦佩。”

作为联军总指挥孟托班的翻译,埃里松回忆到了一个细节,那就是孟托班忍不住赞叹“真是一条好汉”!然后下令将这个旗手生擒活捉。

“几个士兵冲上前去,试图俘虏那个旗手,但就在这时,一颗流弹击中了他,杏黄大旗缓缓地向一旁倒去,随着它一起倒下去的是一只紧紧抓住旗杆的痉挛的手。”

这是整个八里桥会战中最壮烈的一幕。

中午十二时,八里桥会战结束,距此十二里远的紫禁城被解除了最后一道屏障,当然,与帝国的首都一起即将遭受劫难的,还有西北方向的那座名为“万园之园”的圆明园……

159年过去了——159年,写这几个字,只是一瞬间的事情,但于历史而言,却满纸都是中华民族遭遇外来侵略和凌辱的伤与泪,以及在无数的失败和挫折中坚贞不屈终获涅槃的铁与血。如今的八里桥,桥下碧波荡漾,两岸绿草如茵,到处洒满了市民们的欢声笑语,然而,那以传播文明的嘴脸行侵略之实的铁蹄,那抢掠之后为了毁罪灭迹的可耻纵火,还有那以血肉之躯穿过弹片和硝烟的金戈铁马,那挥舞着杏黄大旗屹立不倒的伟岸身影,永远都不应该为炎黄子孙忘却。

八里桥之战

八里桥之战